パッと見て管理できる引き出し収納|キッチンの使いやすさは食品をムダにしない【京都市の整理収納アドバイザー】

皆さま、こんにちは。

京都市・JR山科駅を拠点に関西エリアで片付けサポートを行っている、整理収納アドバイザー『かたづけ ねこの手』です。

日が暮れるのも早くなってきましたね。

今日は、わが家の「暮らしの変化に合わせて見直すキッチン収納」についてご紹介します。

大阪市内のマンションから京都市内の実家へ引っ越してから、キッチングッズのアイテム数が増えました。

生活スタイルの変化は、持ち物の変化にもつながりますね。

暮らしの変化に合わせて見直す|わが家のキッチン引き出し式

最近のシステムキッチンは引き出しタイプが主流ですが、据え置き型キッチンでは「開き扉タイプ」も多いですよね。

私が購入したのは、据え置き型ながら引き出し式のキッチン。

開き扉では、かがんで中のモノを探す必要がありますが、引き出し式なら立ったまま全体を見渡せて取り出しもスムーズ。

毎日の小さな動作がラクになり、調理の流れもスッキリしました。

家電との付き合い方を見直す

大阪市内に住んでいた頃は、キッチンのスペースが限られていたため、家電をできるだけ持たない暮らしをしていました。

約8年間、わが家になかった家電は——

- 電子レンジ

- 炊飯器

- オーブントースター

電子レンジの代わりに鍋で温め、鍋でご飯を炊き、魚焼きグリルでパンを焼く…。

不便はありませんでしたが、実家へ引っ越した際にスペースが確保でき、オーブントースターを新たに購入しました。

やはり、家電があると生活の効率が上がります。

大切なのは「本当に必要なものを、使いやすい場所に置くこと」ですね。

キッチン引き出し収納の実例紹介

シンク下収納

洗剤やスポンジなどのストック類をまとめて収納。

使用頻度が高いものを手前に置くことで、取り出しやすくしています。

引き出し1段目

ラップやアルミホイル、調理ツールなど、毎日使うアイテムをまとめて収納しています。

“使い切ったら補充する”を意識し、ストックはひとつだけを持つようにしています。

引き出し2段目

コップ類を収納。

実家のマグカップやグラスが加わり、以前より数が増えました。

引き出し3〜4段目

食品ストックやタッパーを収納。

消費ペースを意識し、「管理できる使い切れる量」を持つように心がけています。

ガスコンロ下収納

1段目には食器やおちょこを収納。

来客時に備えて少し買い足しましたが、“使う予定のあるものだけ”を増やすようにしています。

そして、1年間使わなかったものは手放す——これが、わたしのマイルールです。

2段目には鍋やホットプレート、フードプロセッサーなどを収納。

重量のあるものは下段にまとめています。

収納棚の活用とストック管理

DIYが得意な友人が作ってくれた棚には、消費が早い食品ストックを収納。

毎日飲むジュースはネットでまとめ買いし、すぐ取り出せる位置に置いています。

また、防災用の飲料水はダンボールのまま保管していましたが、

開封時に虫が入り込んでいたことがあり、それ以来「箱から出して保管」を心がけています。

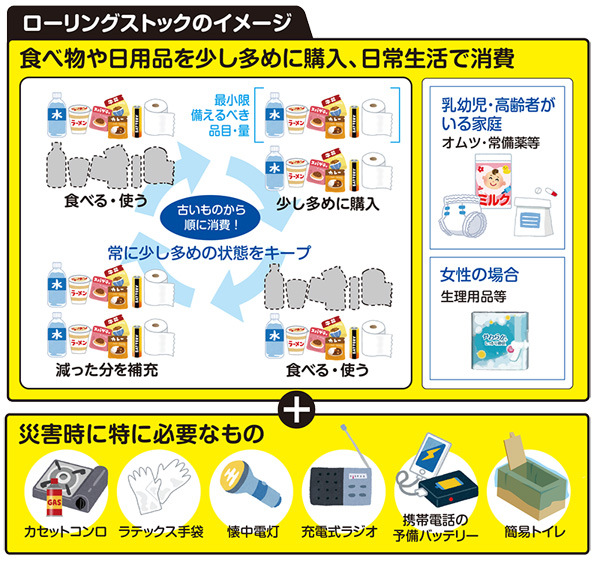

「ローリングストック」で備える暮らし

「ローリングストック」とは、日常的に使う食品を少し多めに備え、消費と補充を繰り返すことで、非常時にも対応できる備蓄法です。

特別な準備をしなくても、普段の生活の延長で防災対策ができます。

(出典:防災首都圏ネットより)

以前のブログでも「ローリングストック」についてご紹介しております

よろしければ合わせてご覧くださいませ(2020.01.15のブログ)

まとめ|今の暮らしに合う持ち物を選ぶ

キッチン収納に限らず、片付けの大切なポイントは次の2つです。

- 今の生活スタイルに合った持ち物かどうか

- 収納スペースとモノの量のバランスが取れているか

使っていない道具や、趣味や好みが変わって使わなくなったものが混ざっていませんか?

収納があふれていると感じたら、「持つ量」を見直すサインかもしれません。

おうち時間を活用して、キッチンまわりを整えてみてくださいね。

「自分では片付けられない」「何から手をつけていいかわからない」場合は、

京都市の整理収納アドバイザー『かたづけ ねこの手』までお気軽にご相談ください。

以前の食器の量は、かなりミニマムにしておりました。

よろしければ、こちらのブログもご覧いただけると嬉しいです(2019.12.16のブログ)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。